Zusätzlich zur stetigen Beschleunigung der letzten Jahrzehnte (siehe Factsheet Permafrost 4.5) haben einige Blockgletscher regelrechte Krisen in ihrer Aktivität (Instabilitätsphasen) gezeigt. Infolge des Temperaturanstiegs im Permafrost wurden für einige Blockgletscher erhebliche Oberflächenbewegungen (manchmal mehr als 5 m pro Jahr!) und sogar Destabilisierungen der talwärts gelegenen Bereiche beobachtet. Mehrere sichtbare Anzeichen kennzeichnen einen instabilen Blockgletscher: Bildung von Längs- oder Querspalten, Auftreten von feinkörnigen Sedimenten an der Oberfläche usw. (Abb. 1 & 2). Einige Beispiele von instabilen Blockgletschern werden im Folgenden vorgestellt.

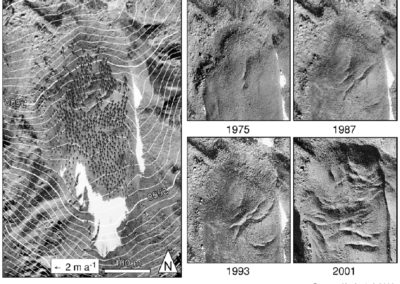

- Der Grüobtal Blockgletscher im Turtmanntal (Wallis) beschleunigte sich zwischen 1975 und 1993 stetig, mit Geschwindigkeiten zwischen 2 m/Jahr (Mitte und unterer Bereich) und 5 m/Jahr (Front). Zwischen 1993 und 2001 verlor der untere Teil durch die Öffnung tiefer Spalten (12 m tief) und das Absacken des Blockgletschers jeglichen Zusammenhalt. Insgesamt rückte die Front zwischen 1975 und 2001 um 60 Meter vor, hauptsächlich zwischen 1993 und 2001 (Abb. 3 & 4).

- Ab 2006 ermöglichten Studien, die auf dem grossflächigen Einsatz von satellitengestützter Radarinterferometrie (InSAR) basieren (Abb. 5), auf regionaler Ebene, insbesondere im Mattertal (Abb. 6), weitere Fälle der Destabilisierung von Blockgletschern nachzuweisen. Detaillierte Analysen haben in der Folge den zeitlichen Ablauf dieser Instabilitätsphasen verdeutlicht. Wie der Grüob Blockgletscher soll auch der Grabengufer Blockgletscher oberhalb von Randa (Mattertal) seine instabile Phase vor den 1980er-Jahren begonnen haben, mit einem aussergewöhnlichen Höhepunkt um 2010, als die Geschwindigkeiten an der Front 30 cm pro Tag (>100 m/Jahr) erreichten. Während dieser Zeit war die Erosion an der Front des Blockgletschers selbst im Winter intensiv (Abb. 7 & 8). Ab 2012 nahmen die Geschwindigkeiten dann ab, blieben aber für einen Blockgletscher immer noch sehr hoch (durchschnittlich ca. 2 cm pro Tag bzw. 7 Meter pro Jahr).

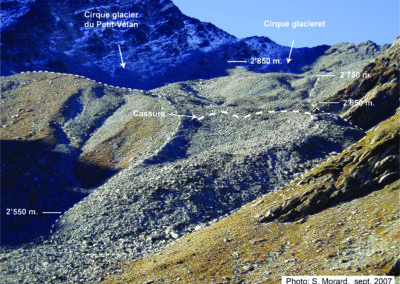

- Die Blockgletscher Furggwanghorn (Turtmanntal), Tsaté (Moiry, Val d’Anniviers) und Petit-Vélan (Region Grosser Sankt Bernhard) (Abb. 9) zeigten Anfang der 1990er-Jahre erste Anzeichen einer Destabilisierung. Der Petit-Vélan Blockgletscher spaltete sich an einem Hangabbruch in zwei Teile (Abb. 10). Der Höhepunkt der instabilen Phase des talwärts gelegenen Teils fand 2009-2010 statt (Geschwindigkeit von 7 m/Jahr), danach nahmen die Geschwindigkeiten ab und erreichten 2017 1 m/Jahr (Abb. 11).

- Der Tsarmine Blockgletscher erlebte 2012 eine erste Beschleunigungsphase mit Geschwindigkeiten von über 2 m/Jahr und eine starke Beschleunigung ab 2018 mit Geschwindigkeiten in einigen Bereichen von bis zu 12 m/Jahr (Abb. 12).

Die zeitliche Abfolge der wenigen oben dargestellten Fälle zeigt, dass jeder Blockgletscher während einer Instabilitätsphase seine eigene Dynamik aufweist. Die Faktoren, die dazu führen, dass ein Blockgletscher instabil wird, sind komplex und hängen insbesondere vom topographischen Kontext, in dem sich ein Blockgletscher entwickelt (Hangmorphologie, Hangabbruch), von internen Veränderungen der gefrorenen Masse (Permafrosttemperatur, Wassergehalt) und/oder von externen Faktoren (z. B. Materialüberlastung durch Felssturz) ab. Da die Anzahl an instabilen Blockgletschern seit den 1990er Jahren jedoch zunimmt, werden interne Veränderungen der Eigenschaften der gefrorenen Masse infolge der Erwärmung des Permafrosts als auslösende Faktoren für die Instabilität immer wichtiger. Die Beispiele Grüob und Petit-Vélan zeigen jedoch auch, dass die Instabilitätsphase eines Blockgletschers nicht ewig dauert. Sie dauert in der Regel zwischen 20 und 30 Jahren.

Fig. 1 – Niche d’arrachement à la surface du glacier rocheux de la Pointe du Tsaté-Moiry , dans laquelle apparaît de la matrice fine (Val de Moiry, VS).

Abb. 1: Abbruchkante an der Blockgletscheroberfläche von Tsaté-Moiry, unterhalb derer die feinkörnige Matrix zum Vorschein kommt (Val de Moiry, VS).

Fig. 2 – Indices de déstabilisation d’un glacier rocheux du Mattertal (VS). A : formation de crevasses dans le manteau neigeux due à l’avancée extrêmement rapide du glacier rocheux ; B : crevasses et instabilité des matériaux (le géomorphologue en bas de l’image donne l’échelle) ; C : crevasse à travers des sédiments fins remontés à la surface du glacier rocheux.

Abb. 2: Anzeichen einer Destabilisierung eines Blockgletschers im Mattertal (VS). A: Spaltenbildung in der Schneedecke durch das extrem schnelle Vorstossen des Blockgletschers; B: Spalten und instabiles Material (der Geomorphologe unten im Bild dient als Massstab); C: Spaltenbildung in feinkörnigen Sedimenten, die an die Blockgletscheroberfläche transportiert wurden.

Fig. 3 – Instabilité de la tête du glacier rocheux du vallon de Grüob (Vallée de Tourtemagne, VS). A gauche : vitesses de surface mesurées sur la base d’orthophotos entre 1987 et 1993. A droite : Orthophotos de la section terminale pour les années 1975, 1987, 1993 et 2001 (source : Kääb et al., 2006).

Abb. 3: Instabilität des Frontbereichs des Grüobtal Blockgletscher (Turtmanntal, VS). Links: Gemessene Oberflächengeschwindigkeiten anhand von Orthofotos zwischen 1987 und 1993. Rechts: Orthophotos des Frontbereichs für die Jahre 1975, 1987, 1993 und 2001 (Quelle: Kääb et al., 2006).

Fig. 4 – Glacier rocheux déstabilisé du vallon de Grüob (Vallée de Tourtemagne, VS) en octobre 2006. Les crevasses sur la formation sont bien visibles. Les digues présentes à la sortie du vallon ont été construites pour protéger le village de Gruben des avalanches.

Abb. 4: Instabiler Grüobtal Blockgletscher (Turtmanntal, VS) im Oktober 2006. Die Spalten an der Oberfläche sind gut sichtbar. Die Dämme am Ausgang des Tals wurden für den Schutz des Dorfes Gruben vor Lawinen errichtet.

Fig. 5 – L’interférométrie radar satellitaire différentielle (D-InSAR) est une méthode de mesure par satellite qui permet de détecter et de quantifier les déformations de surface du terrain. De façon simplifiée, une image est acquise pour un même lieu à deux dates différentes, ce qui permet le détecter des changements de topographie (∆d) (source : Barboux et al. 2012).

Abb. 5: Die differentielle Satellitenradarinterferometrie (D-InSAR) ist eine satellitengestützte Messmethode, mit der Oberflächenbewegungen des Geländes erkannt und quantifiziert werden können. Vereinfacht gesagt wird ein Bild für denselben Ort zu zwei verschiedenen Zeitpunkten aufgenommen, wodurch Veränderungen der Topographie (∆d) erkannt werden können (Quelle: Barboux et al., 2012).

Fig. 6 – Localisation et photographie des glaciers rocheux actuellement en crise dans la vallée de Zermatt (source du fond de carte : swisstopo) (source : Delaloye et al. 2013 adapté, photos : R. Delaloye & S. Morard).

Abb. 6: Lokalisierung und Fotos der derzeit instabilen Blockgletscher im Mattertal (Quelle des Kartenhintergrundes: swisstopo) (angepasst nach Delaloye et al., 2013, Fotos: R. Delaloye & S. Morard).

Fig. 7 – Lors du paroxysme de la crise du glacier rocheux destabilisé du Graben Gufer (vallée de Zermatt, Valais) en 2010, une forte activité érosive était observable durant toute l’année, même en hiver (12.03.2010, photo : R. Delaloye). Des images webcam et les vitesses actuelles de déplacement sont consultables sur le site du groupe de recherche en géomorphologie alpine de l’Université de Fribourg.

Abb. 7: Während des Höhepunkts der Instabilitätsphase im Jahr 2010 war an der Front des Grabengufer (Mattertal, Wallis) eine starke erosive Aktivität während des ganzen Jahres, sogar im Winter, zu beobachten (12.03.2010, Foto: R. Delaloye). Webcam-Bilder und die aktuellen Geschwindigkeiten sind auf der Website der Forschungsgruppe für alpine Geomorphologie der Universität Freiburg abrufbar.

Fig. 8 – Trainées de poussière laissées par de multiples chutes de pierres et de blocs (parfois de la taille d’une voiture) issues du front du glacier rocheux du Graben Gufer (vallée de Zermatt, Valais). Ce type d’évènements était très fréquent à la fonte des neiges durant la crise du glacier rocheux, surnommé alors « the Rolling Stones rock glacier ».

Abb. 8: Staubfahnen, die von mehreren Stein- und Blockschlägen (manchmal in der Grösse eines Autos) von der Front des Grabengufer Blockgletschers (Mattertal, Wallis) hinterlassen wurden. Derartige Ereignisse waren zum Zeitpunkt der Instabilität des Blockgletschers, der damals als «Rolling Stones rock glacier» bekannt war, während der Schneeschmelze sehr häufig.

Fig. 9 – Glacier rocheux déstabilisé du Petit-Vélan (région du Grand-Saint-Bernard, Valais). Entre 1995 et 2005, le front s’est avancé d’environ 20-30 mètres, alors que la surface de la partie centrale a connu un affaissement de 5 à 8 mètres.

Abb. 9: Instabiler Petit-Vélan Blockgletscher (Region Grosser Sankt Bernhard, Wallis). Zwischen 1995 und 2005 rückte die Front um etwa 20-30 Meter vor, während die Oberfläche des mittleren Bereichs um 5-8 Meter abgesackt ist.

Fig. 10 – Profils de tomographie électrique longitudinal du glacier rocheux du Petit-Vélan. Une rupture nette du corps gelé est visible au niveau de la rupture de pente entre la partie amont et la partie aval (déstabilisée) du glacier rocheux (source : Delaloye & Morard 2011, adapté).

Abb. 10: Geoelektrik-Längsprofile des Petit-Vélan Blockgletschers. Ein deutlicher Unterbruch des gefrorenen Körpers ist auf der Höhe des Hangabbruchs zwischen dem oberen und dem unteren (instabilen) Teil des Blockgletschers sichtbar (angepasst nach Delaloye & Morard, 2011).

Fig. 11 – Evolution des vitesses de déplacement de la partie terminale, déstabilisée du glacier rocheux du Petit-Vélan (région du Grand-Saint-Bernard, Valais). Les premières crevasses, signes de déstabilisation, sont apparues en 1995. Durant la période d’observation débutant en 2005, les vitesses maximales (7 m/an) ont été enregistrées en 2009-2010, puis ont diminué progressivement pour atteindre 1 m/an en 2017. La déstabilisation, qui aura duré plus de 20 ans, est désormais terminée (source : UniFR).

Abb. 11: Entwicklung der Bewegungsgeschwindigkeiten im Frontbereich des instabilen Petit-Vélan Blockgletschers (Region Grosser St. Bernhard, Wallis). Die ersten Spalten, Anzeichen der Destabilisierung, traten 1995 auf. Während des Beobachtungszeitraums ab 2005 wurden die höchsten Geschwindigkeiten (7 m/Jahr) in den Jahren 2009-2010 gemessen, danach nahmen sie allmählich ab und erreichten im Jahr 2017 1 m/Jahr. Die Instabilitätsphase, die über 20 Jahre andauerte, ist nun zu Ende (Quelle: UniFR).

Fig. 12 – Vitesse de déplacement de la surface du glacier rocheux de Tsarmine calculée par un GPS permanent installé à l’amont du front (la station a été déplacée en 2016 pour éviter qu’elle ne bascule dans le couloir situé à l’aval du glacier rocheux) (source : UniFR).

Abb. 12: Bewegungsgeschwindigkeit an der Oberfläche des Tsarmine Blockgletschers, berechnet anhand von Messdaten eines permanenten, oberhalb der Front installierten GPS (die Station wurde 2016 verlegt, um ein Umkippen in den Bereich unterhalb des Blockgletschers zu verhindern) (Quelle: UniFR).