En plus de l’accélération régulière des deux dernières décennies (cf. fiche pergélisol 4.5), certains glaciers rocheux ont connu de véritables crises dans leur activité. En raison d’une augmentation de la température du pergélisol, d’importantes déformations de surface (parfois plus de 5 m par an !), voire même des déstabilisations des parties inférieures de certains glaciers rocheux, ont été observées. Plusieurs signes visibles caractérisent un glacier rocheux déstabilisé : formation de crevasses longitudinales ou transversales, apparition de sédiments fins à la surface, etc. (fig. 1 & 2). Quelques cas de déstabilisation sont présentés ci-dessous.

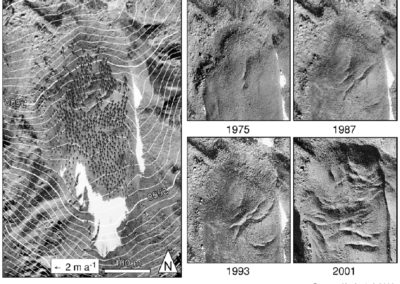

- Le glacier rocheux du vallon de Grüob dans le Turtmanntal (Valais) a connu une accélération régulière entre 1975 et 1993 avec des vitesses variant entre 2 m/an (centre et partie inférieure) et 5 m/an (front). Entre 1993 et 2001, la partie inférieure a perdu toute cohérence, suite à l’ouverture de profondes crevasses (12 m de hauteur) et à l’affaissement du glacier rocheux. Au total le front a avancé de 60 mètres entre 1975 et 2001, principalement entre 1993 et 2001 (fig. 3 & 4).

- A partir de 2006, des études se basant sur l’utilisation à large échelle de techniques d’interférométrie radar embarquée par satellite (InSAR) (fig. 5) ont permis de mettre en évidence à une échelle régionale d’autres cas de déstabilisation, en particulier dans le Mattertal (fig. 6). Des analyses détaillées ont par la suite précisé la temporalité de ces crises. Comme pour le glacier rocheux du Grüob, le glacier rocheux du Grabengufer au-dessus de Randa (Vallée de Zermatt) aurait aussi débuté sa crise avant les années 1980, avec un paroxysme exceptionnel durant les années 2010 où les vitesses au front ont atteint 30 cm par jour (>100 m/an). Durant cette période, l’érosion au front du glacier rocheux était intense même en hiver (fig. 7 & 8). Les vitesses ont ensuite diminué à partir de 2012 tout en restant très élevées pour un glacier rocheux (en moyenne environ 2 cm par jour, soit 7 mètres par année).

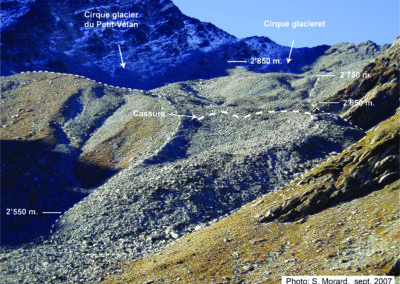

- Les glaciers rocheux du Furggwanghorn (Turtmanntal), de Tsaté (Moiry, Val d’Anniviers) et du Petit-Vélan (région du Grand Saint-Bernard) (fig. 9) ont quant à eux montré des premiers signes de déstabilisation au début des années 1990. Le glacier rocheux du Petit-Vélan s’est scindé en deux parties au niveau d’une rupture de pente (fig. 10). Le pic de la crise de la partie avale déstabilisée a eu lieu en 2009-2010 (vitesse de 7 m/an), puis les vitesses ont décru pour atteindre 1m/an en 2017 (fig. 11).

- Le glacier rocheux de Tsarmine a connu une première phase d’accélération en 2012 avec des vitesses dépassant les 2 m/an, puis une forte accélération dès 2018 avec des vitesses atteignant les 12 m/an dans certains secteurs (fig. 12).

La temporalité des quelques cas présentés ci-dessus indique que chaque glacier rocheux connait une dynamique de crise qui lui est propre. Les facteurs responsables de l’entrée en crise d’un glacier rocheux sont complexes et dépendent en particulier du contexte topographique sur lequel le glacier rocheux se développe (morphologie du versant, rupture de pente), de modifications internes de la masse gelée (température du pergélisol, contenu en eau) et/ou de facteurs externes (par ex. surcharge de matériaux liée à un éboulement). Cependant, le nombre de cas de déstabilisation étant en augmentation depuis les années 1990, le rôle déclencheur joué par les modifications internes des propriétés de la masse gelée consécutives au réchauffement du pergélisol devient prépondérant. Les exemples du Grüob et du Petit-Vélan montrent cependant que la phase de crise d’un glacier rocheux n’est pas éternelle. Elle dure en général entre 20 et 30 ans.

Fig. 1 – Niche d’arrachement à la surface d’un glacier rocheux

Niche d’arrachement à la surface du glacier rocheux de Tsaté-Moiry, dans laquelle apparaît de la matrice fine (Val de Moiry, VS).

Fig. 2 – Déstabilisation d’un glacier rocheux

Indices de déstabilisation d’un glacier rocheux du Mattertal (VS). A : formation de crevasses dans le manteau neigeux due à l’avancée extrêmement rapide du glacier rocheux ; B : crevasses et instabilité des matériaux (le géomorphologue en bas de l’image donne l’échelle) ; C : crevasse à travers des sédiments fins remontés à la surface du glacier rocheux.

Fig. 3 – Instabilité de la tête du glacier rocheux du vallon de Grüob (Vallée de Tourtemagne, VS). A gauche : vitesses de surface mesurées sur la base d’orthophotos entre 1987 et 1993. A droite : Orthophotos de la section terminale pour les années 1975, 1987, 1993 et 2001 (source : Kääb et al., 2006).

Fig. 3 – Instabilité de la tête du glacier rocheux du vallon de Grüob (Vallée de Tourtemagne, VS). A gauche : vitesses de surface mesurées sur la base d’orthophotos entre 1987 et 1993. A droite : Orthophotos de la section terminale pour les années 1975, 1987, 1993 et 2001 (source : Kääb et al., 2006).

Fig. 4 – Glacier rocheux déstabilisé du vallon de Grüob (Vallée de Tourtemagne, VS) en octobre 2006. Les crevasses sur la formation sont bien visibles. Les digues présentes à la sortie du vallon ont été construites pour protéger le village de Gruben des avalanches.

Fig. 4 – Glacier rocheux déstabilisé du vallon de Grüob (Vallée de Tourtemagne, VS) en octobre 2006. Les crevasses sur la formation sont bien visibles. Les digues présentes à la sortie du vallon ont été construites pour protéger le village de Gruben des avalanches.

Fig. 5 – L’interférométrie radar satellitaire différentielle (D-InSAR) est une méthode de mesure par satellite qui permet de détecter et de quantifier les déformations de surface du terrain. De façon simplifiée, une image est acquise pour un même lieu à deux dates différentes, ce qui permet le détecter des changements de topographie (∆d) (source : Barboux et al. 2012).

Fig. 5 – L’interférométrie radar satellitaire différentielle (D-InSAR) est une méthode de mesure par satellite qui permet de détecter et de quantifier les déformations de surface du terrain. De façon simplifiée, une image est acquise pour un même lieu à deux dates différentes, ce qui permet le détecter des changements de topographie (∆d) (source : Barboux et al. 2012).

Fig. 6 – Localisation et photographie des glaciers rocheux actuellement en crise dans la vallée de Zermatt (source du fond de carte : swisstopo) (source : Delaloye et al. 2013 adapté, photos : R. Delaloye & S. Morard).

Fig. 6 – Localisation et photographie des glaciers rocheux actuellement en crise dans la vallée de Zermatt (source du fond de carte : swisstopo) (source : Delaloye et al. 2013 adapté, photos : R. Delaloye & S. Morard).

Fig. 7 – Lors du paroxysme de la crise du glacier rocheux destabilisé du Graben Gufer (vallée de Zermatt, Valais) en 2010, une forte activité érosive était observable durant toute l’année, même en hiver (12.03.2010, photo : R. Delaloye). Des images webcam et les vitesses actuelles de déplacement sont consultables sur le site du groupe de recherche en géomorphologie alpine de l’Université de Fribourg.

Fig. 7 – Lors du paroxysme de la crise du glacier rocheux destabilisé du Graben Gufer (vallée de Zermatt, Valais) en 2010, une forte activité érosive était observable durant toute l’année, même en hiver (12.03.2010, photo : R. Delaloye). Des images webcam et les vitesses actuelles de déplacement sont consultables sur le site du groupe de recherche en géomorphologie alpine de l’Université de Fribourg.

Fig. 8 – Trainées de poussière laissées par de multiples chutes de pierres et de blocs (parfois de la taille d’une voiture) issues du front du glacier rocheux du Graben Gufer (vallée de Zermatt, Valais). Ce type d’évènements était très fréquent à la fonte des neiges durant la crise du glacier rocheux, surnommé alors « the Rolling Stones rock glacier ».

Fig. 8 – Trainées de poussière laissées par de multiples chutes de pierres et de blocs (parfois de la taille d’une voiture) issues du front du glacier rocheux du Graben Gufer (vallée de Zermatt, Valais). Ce type d’évènements était très fréquent à la fonte des neiges durant la crise du glacier rocheux, surnommé alors « the Rolling Stones rock glacier ».

Fig. 9 – Glacier rocheux déstabilisé du Petit-Vélan (région du Grand-Saint-Bernard, Valais). Entre 1995 et 2005, le front s’est avancé d’environ 20-30 mètres, alors que la surface de la partie centrale a connu un affaissement de 5 à 8 mètres.

Fig. 9 – Glacier rocheux déstabilisé du Petit-Vélan (région du Grand-Saint-Bernard, Valais). Entre 1995 et 2005, le front s’est avancé d’environ 20-30 mètres, alors que la surface de la partie centrale a connu un affaissement de 5 à 8 mètres.

Fig. 10 – Profils longitudinal de tomographie électrique du glacier rocheux du Petit-Vélan (VS)

Profils de tomographie électrique longitudinal du glacier rocheux du Petit-Vélan. Une rupture nette du corps gelé est visible au niveau de la rupture de pente entre la partie amont et la partie aval (déstabilisée) du glacier rocheux (source : Delaloye & Morard 2011, adapté).

Fig. 11 – Evolution des vitesses de déplacement de la partie déstabilisée du glacier rocheux du Petit-Vélan (VS)

Schéma montrant l’évolution des vitesses de déplacement de la partie terminale, déstabilisée du glacier rocheux du Petit-Vélan (région du Grand-Saint-Bernard, Valais). Les premières crevasses, signes de déstabilisation, sont apparues en 1995. Durant la période d’observation débutant en 2005, les vitesses maximales (7 m/an) ont été enregistrées en 2009-2010, puis ont diminué progressivement pour atteindre 1 m/an en 2017. La déstabilisation, qui aura duré plus de 20 ans, est désormais terminée (source : UniFR).

Fig. 12 – Vitesse de déplacement de la surface d’un glacier rocheux

Schéma montrant la vitesse de déplacement de la surface du glacier rocheux de Tsarmine calculée par un GPS permanent installé à l’amont du front (la station a été déplacée en 2016 pour éviter qu’elle ne bascule dans le couloir situé à l’aval du glacier rocheux) (source : UniFR).