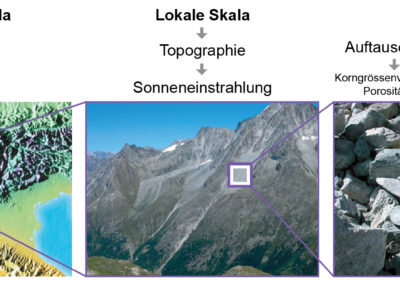

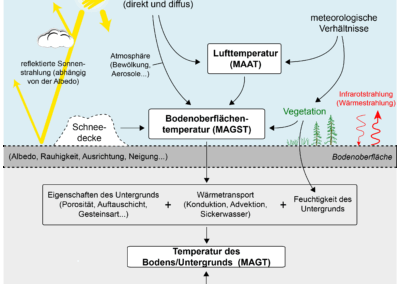

Der wichtigste Faktor, der das Vorhandensein von Permafrost beeinflusst, ist die durchschnittliche jährliche Bodenoberflächentemperatur (MAGST). Diese hängt von mehreren Parametern ab, die auf unterschiedlichen räumlichen Skalen (regional > lokal > Objekt) wirken (Abb. 1 & 2). Die Energiebilanz eines Teils der Lithosphäre wird somit von zwei Gruppen von Faktoren bestimmt.

Topoklimatische Faktoren

Topoklimatische Faktoren spielen auf regionaler und lokaler Ebene eine Rolle.

- Mittlere jährliche Lufttemperatur (MAAT). Diese ist in erster Linie klimatisch bedingt und hängt vom Breitengrad und der Höhe ab.

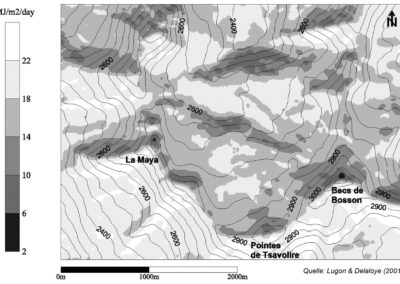

- Sonneneinstrahlung an der Bodenoberfläche. Diese ist hauptsächlich von der Topografie abhängig: Exposition, Neigung, Relief (Abschattung durch das Vorhandensein höherer Wände, Gipfel und Grate) (Abb. 3 & 4). Meteorologische Verhältnisse (Bewölkung, Luftfeuchtigkeit, Menge an Aerosolen, …) beeinflussen ebenfalls die Menge an direkter und diffuser Sonnenenergie, welche die Bodenoberfläche erreicht.

Diese beiden leicht messbaren Faktoren wurden für die ersten Modellierungsansätze der Permafrostverbreitung verwendet (z. B. PermaKart; PermaMap) (Factsheet Permafrost 1.7).

Oberflächenfaktoren und Schwankungen der thermischen Bodeneigenschaften

Auf der Objektskala spielen Oberflächenfaktoren und Schwankungen der thermischen Bodeneigenschaften eine Rolle.

Der Wärmeaustausch zwischen der Atmosphäre und der Permafrostobergrenze wird durch die Eigenschaften der Geländeoberfläche, der Auftauschicht und der Schneedecke (Zeitpunkt des Einschneiens, Dicke, Dauer) beeinflusst (Factsheet Permafrost 1.4).

Da die mittlere jährliche Bodenoberflächentemperatur (MAGST) unter anderem von der mittleren jährlichen Lufttemperatur (MAAT) abhängt, ist Permafrost potenziell überall dort vorhanden, wo die mittlere jährliche Lufttemperatur unter 0 °C liegt. In den Schweizer Alpen betrifft dies Gebiete oberhalb von etwa 2500 m ü. M. Aufgrund von Faktoren, die auf der Objektskala wirken (Schwankungen der thermischen Bodeneigenschaften), reicht eine durchschnittliche jährliche Lufttemperatur von 0°C für die Bildung von Permafrost jedoch oft nicht aus. So wird in den Bergen davon ausgegangen, dass:

MAGST = MAAT +/- 3.5 °C

Es gibt jedoch zahlreiche Ausnahmen, insbesondere für poröse und belüftete Sedimentablagerungen (Factsheet Permafrost 1.5). Eine negative Temperaturanomalie der Bodentemperatur von 5 °C findet sich beispielsweise in den Schutt-/Geröllhalden des Creux-du-Van (Neuenburger Jura, 1200 m ü. M.) oder an unzähligen anderen belüfteten Standorten in tieferen und mittleren Höhenlagen.

Von allen Komponenten der Energiebilanz spielen die direkte Sonneneinstrahlung in den schneefreien Sommermonaten (Juli bis Oktober), die Lufttemperaturen im Sommer sowie die Schneedecke (Zeitpunkt des Einschneiens, Dauer und Dicke) die wichtigste Rolle bei der Steuerung des Wärmehaushalts des Permafrosts.

Abb. 1: Steuerungsfaktoren der Permafrostsverteilung

Abb. 1: Steuerungsfaktoren der Permafrostsverteilung auf drei verschiedenen räumlichen Skalen.

Abb. 2: Komponenten der Energiebilanz

Abb. 2: Komponenten der Energiebilanz, welche die Bodentemperatur beeinflussen.

Abb. 3: Heterogene Verteilung der direkten Sonneneinstrahlung

Abb. 3: Heterogene Verteilung der direkten Sonneneinstrahlung im Haut-Vallon de Réchy (VS).