Der Begriff «paraglazial» bezeichnet nicht-glaziale Prozesse, die jedoch direkt von der Entwicklung der Gletscher beeinflusst werden (siehe Factsheet Permafrost 3.2 und Factsheet Permafrost 4.8). In erster Linie werden geomorphologische Prozesse betrachtet, die um und innerhalb der ehemals vereisten Gletschervorfelder ablaufen.

Gletscher üben auf die Hänge, an denen sie entlangfliessen, Druckkräfte aus. Wenn die Eismasse abnimmt oder ganz verschwindet, verlieren die Hänge einen Teil ihrer Stützkräfte. Diese Druckentlastung kann dann – mit unterschiedlicher Reaktionszeit – zu verschiedenen Destabilisierungsprozessen führen. Felswände oder übersteilte Ansammlungen von Lockermaterial (Schutt und Moränen) können sich setzen oder einstürzen, wie die folgenden Beispiele zeigen.

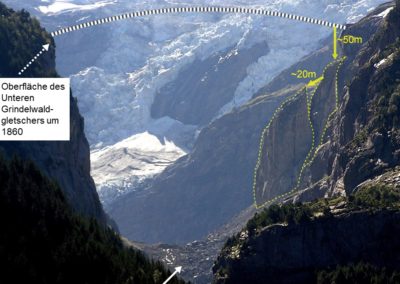

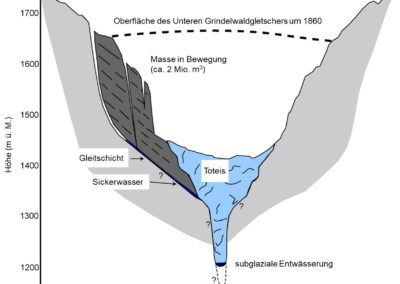

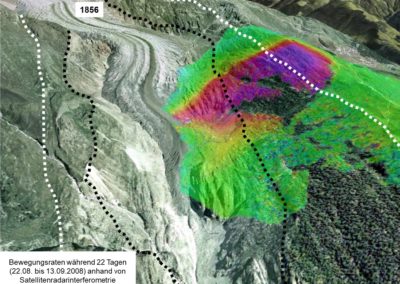

Nach dem Rückzug des Unteren Grindelwaldgletschers blieb die Felswand oberhalb der Gletscherschlucht ungestützt (Abb.1 & 2). Im Sommer 2006 wurde ein Teil dieser instabilen Felsmasse (ca. 2 Mio. m³) plötzlich aktiviert, was zu zahlreichen Felsstürzen führte. Unter Druck stehendes Wasser soll der Hauptauslöser für diese Prozesse gewesen sein. Die Degradation des Permafrosts hatte hingegen keinen Einfluss (zu geringe Höhe, der Standort liegt auf etwa 1600 m ü. M.). Seit dem Ende der Kleinen Eiszeit hat der Findelengletscher (VS) rund 100 m Eisdicke verloren. Am orographisch rechten Rand wurde dadurch eine mehrere Millionen m³ grosse Fels- und Schuttmasse (deren Abbruchnische auf dem Foto gut zu erkennen ist) instabil, bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 35 cm/Jahr talwärts und überbedeckte die Seitenmoräne des Gletschers (Abb. 3).

Der Hang der Moosfluh (ca. 2 km²) an der orographisch linken Seite des Aletschgletschers unterliegt Sackungs- und Rutschungsprozessen (Abb. 4). Der Hang wurde wahrscheinlich erstmals gegen Ende der letzten Eiszeit aktiviert und scheint während eines Grossteils des Holozäns relativ stabil geblieben zu sein, bevor er in den 1990er Jahren infolge des Gletscherrückzugs im 20. Jahrhundert reaktiviert wurde. Die bewegte Masse wird auf mindestens 150 Millionen m³ geschätzt (das entspricht etwa 190.000 Einfamilienhäusern) und steht unter Beobachtung. Mithilfe von Radar-Satellitenmessungen und vor Ort installierten Messgeräten können die je nach Standort variierenden Bewegungsraten des Geländes erfasst werden (Abb. 4). Während sich die Verschiebungsbeträge am Rand der Rutschung im Bereich von mehreren Zentimetern bis mehreren Dutzend Zentimetern pro Jahr bewegen, betragen sie in der Mitte mehrere Meter pro Jahr. Der aktivste Bereich befindet sich oberhalb der Gletscherzunge, wo im Herbst 2016 Rekordbewegungen von 80 Zentimetern pro Tag gemessen wurden und sich riesige Risse im kristallinen Gestein bildeten. Seitdem haben sich die Bewegungen in diesem Teil der Rutschung verlangsamt, die Wanderwege in diesem Gebiet sind aber weiterhin gesperrt und die Moosfluh-Gondelbahn sowie das gesamte Gebiet werden streng überwacht. Weitere Informationen zur Moosfluh-Rutschung.

Andere paraglaziale Prozesse betreffen die Remobilisierung von Lockermaterial wie das Rückfliessen von Stauchmoränen oder Ausgleichsbewegungen von Moränen (siehe Factsheet Permafrost 4.8). Für Infrastrukturen in instabilem Gelände (z. B. Bahnanlagen) stellt dies eine Gefahr dar und verursacht zusätzliche Kosten für die Sicherung.

Abb. 1: Der Rückzug des Unteren Grindelwaldgletschers

Abb. 1: Der Rückzug des Unteren Grindelwaldgletschers seit 1860 führte 2006 zu zahlreichen Felsstürzen aus einer instabil gewordenen Felswand.

Abb. 2: Schematische Darstellung der Felsstürze am Eiger

Abb. 2: Schematische Darstellung der Felsstürze am Eiger (BE) im Sommer 2006 (nach Keusen et al., 2007).

Abb. 3: Terrainbewegung am Rand des Findelgletschers

Abb. 3: Bewegung von Fels- und Schuttmassen am Rand des Findelen-Gletschers (VS).

Abb. 4: Die Bewegung der Sackung am linken Rand des Aletschgletschers

Abb. 4: Die Bewegung der Moosfluh-Sackung am orographisch linken Rand des Aletschgletschers (VS) kann mit Hilfe von Satellitenradarinterferometrie gemessen werden. Die gestrichelten Linien markieren die Ausdehnung des Gletschers 1865 (schwarz) und vor ca. 11’000 Jahren (weiss).