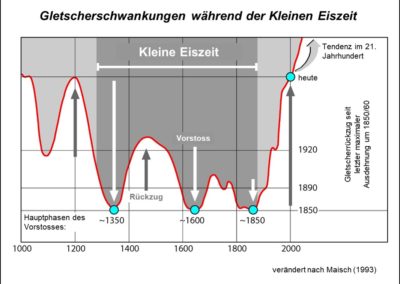

Die Kleine Eiszeit ist durch die markantesten Gletschervorstösse des gesamten Holozäns charakterisiert, mit drei Maxima um 1350, 1600 und 1820/1850 (Abb. 1). Der durchschnittliche mittlere Temperaturrückgang von 0,5 °C, der diese fünf Jahrhunderte kennzeichnete, wurde durch die Kombination von mindestens zwei Faktoren verursacht: Perioden geringer Sonnenaktivität, die als Spörer-Minimum (1460-1550), Maunder-Minimum (1645-1715) und Dalton-Minimum (1790-1820) bezeichnet werden, verbunden mit den von Milankovic identifizierten Orbitalparametern (Factsheet Gletscher 4.2), verstärkt durch die Folgen mehrerer Vulkanausbrüche.

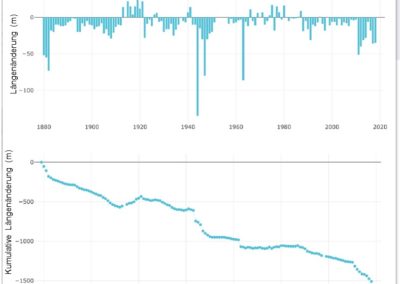

Das Ende der Kleinen Eiszeit fällt mit dem Beginn der ersten kontinuierlichen Gletschermessungen zusammen. Eine erste systematische Erfassung aller Schweizer Gletscher wurde in den 1970er Jahren erstellt (Schweizer Gletscherinventar 1973). Die Ausdehnung der Schweizer Gletscher am Ende der Kleinen Eiszeit wurde im Nachhinein rekonstruiert (Schweizer Gletscherinventar 1850). Zwischen 1850 und 1973 nahm die vergletscherte Fläche in der Schweiz um 25 % ab (von rund 1730 km² auf rund 1300 km²). Für das Jahr 2010 wurde anhand hochaufgelöster Luftbilder und geografischen Informationssystemen (GIS) ein neues Inventar erstellt (Schweizer Gletscherinventar 2010). Zwischen 1973 und 2010 ist die vergletscherte Fläche der Schweizer Alpen auf 944 km² gesunken. Der Gletscherrückgang nach der Kleinen Eiszeit war nicht homogen. Die Hauptperioden mit negativen Gletscher-Massenbilanzen in den europäischen Alpen entsprechen den Zeiträumen 1900-1910, 1920-1970 und 1980 bis heute. Zwischen 1910-1920 sowie 1970-1980 hingegen waren die Massenbilanzen der meisten Gletscher positiv. Veränderungen der Massenbilanz können nicht direkt mit den Veränderungen der Gletscherlänge in Verbindung gebracht werden. Je nach Grösse und Steilheit reagieren Gletscher unterschiedlich rasch (mit Vorstoss oder Rückzug) auf positive oder negative Massenbilanzänderungen (Factsheet Gletscher 4.7). Es kann jedoch argumentiert werden, dass Längenänderungen mittelgrosser Alpengletscher Perioden mit positiven und/oder negativen Massenbilanzen seit dem Ende der Kleinen Eiszeit relativ gut widerspiegeln, wie es beispielsweise beim Rhonegletscher der Fall ist (Abb. 2). Bei diesen Gletschern führten kurzzeitige Vorstösse resp. quasistationäre Phasen zur Ablagerung kleiner Moränen, die sich innerhalb der prähistorischen und historischen holozänen Moränen befinden (Abb. 3).

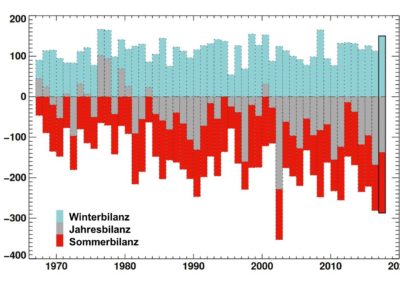

Die Zahlen aus dem neuen Inventar (Schweizer Gletscherinventar 2010) zeigen eine deutliche Beschleunigung der Gletscherschmelze. Zwischen 1850 und 2010 haben die Schweizer Alpen 48 % ihrer vergletscherten Fläche verloren. Die Analyse von Luftbildern zeigt, dass kleine Gletscher stark unter dem Temperaturanstieg der letzten Jahrzehnte gelitten haben (Abb. 4). Im Jahr 2000 machte ihr Schwund 44 % des gesamten Verlusts an vergletscherter Fläche aus, obwohl sie nur 18 % der Gesamtfläche der Schweizer Gletscher ausmachten. Seit 2001 ist die durchschnittliche jährliche Gletscher-Massenbilanz in den Schweizer Alpen durchwegs negativ (Abb. 5). Das Jahr 2003 zeichnet sich durch eine stark negative Jahresbilanz aus, dies als Folge eines besonders ausgeprägten Hitzesommers. Die Hitzewelle von 2018 hatte dank starker Schneefälle in den Wintermonaten einen geringeren Effekt auf die Jahresbilanz (Abb. 5).

Abb. 1: Gletscherschwankungen in den Schweizer Alpen während der Kleinen Eiszeit

Abb. 1: Gletscherschwankungen in den Schweizer Alpen während der Kleinen Eiszeit.

Abb. 2: Die Längenänderungen des Rhonegletschers

Abb. 2: Die Längenänderungen des Rhonegletschers (Furkapass, VS) sind ein gutes Beispiel für die allgemeine Entwicklung der Schweizer Gletscher seit dem Ende der Kleinen Eiszeit.

Abb. 3: Seitenmoräne des Bas Glacier d’Arolla

Abb. 3: Seitenmoräne des Bas Glacier d’Arolla (Val d’Arolla, VS), welche nach der Kleinen Eiszeit innerhalb des Komplexes aus prähistorischen und historischen holozänen Moränen abgelagert wurde.

Abb. 4: Kleine Gletscher leiden in den letzten Jahren stark unter der globalen Erwärmung

Abb. 4: Kleine Gletscher, wie der Plan Névé-Gletscher (Waadtländer Alpen), haben in den letzten Jahren stark unter der globalen Erwärmung gelitten.

Abb. 5: Entwicklung der winterlichen, sommerlichen und jährlichen Gletscher-Massenbilanz

Abb. 5: Entwicklung der winterlichen, sommerlichen und jährlichen Gletscher-Massenbilanz zwischen 1965 und 2018. Die Daten sind anhand der Durchschnittswerte derjenigen Gletscher berechnet, für die das GLAMOS-Netzwerk über die längsten Messreihen verfügt (Allalin, Giétro, Gries, Silvretta; in cm Wasseräquivalent). Das Jahr 2003, das von einer grossen sommerlichen Hitzewelle geprägt war, ist hinsichtlich des Gletschervolumenverlusts außergewöhnlich. Im Zeitraum 2017/2018, der ebenfalls von Sommerhitze geprägt war, wurde der Verlust teilweise durch die grossen winterlichen Schneefälle ausgeglichen.