Die Beziehungen zwischen den Menschen und Gletschern waren schon immer ambivalent. Heute sind Gletscher eines der Wahrzeichen der alpinen Umwelt, insbesondere im Hinblick auf die touristische Nutzung. Doch die Beziehung zu den Gletschern war lange Zeit von Vorbehalten geprägt. Das Hochmittelalter (1000-1250 n. Chr.) war durch ein Klimaoptimum gekennzeichnet, in dem die Gletscher eine ähnliche Fläche einnahmen wie heute. In einigen Regionen, wie z. B. im Wallis, waren die Gletscher zu dieser Zeit eine wichtige Ressource für die Bewässerung.

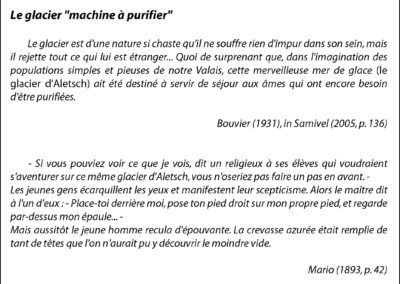

Die klimatische Verschlechterung in der Kleinen Eiszeit (siehe Factsheet Gletscher 4.6) führte zu einem beträchtlichen Vorstossen der Alpengletscher. Weiden und Almen werden vom Eis überströmt und einige Wasserfassungen von Bewässerungskanälen werden zerstört. Bei einigen Gletschern kommt es zur Bildung von Eislawinen oder Gletscherseeausbrüchen (siehe Factsheet Gletscher 6.2). Dies trägt dazu bei, dass mit den Gletschern etwas Teuflisches in Verbindung gebracht wird, was die Bergbevölkerung tendenziell als Strafe ansieht. Die zahlreichen Legenden rund um die Gletscher seit dem Spätmittelalter zeugen von diesem Wandel, sowohl im Klima als auch in der Mentalität der in der Nähe von Gletschern lebenden Bevölkerung.Besonders interessant ist die Legende von der weissen Kuh (Abb. 1). Sie findet sich in den verschiedenen indoeuropäischen Bergregionen von Tibet bis zu den Pyrenäen wieder, so zum Beispiel auch im Lötschental im Wallis. Die weisse Kuh steht für die damalige zwiespältige Bedeutung des Gletschers, der Wasser spendet aber gleichzeitig mit seinem Vorstossen Bergweiden bedroht, der Quelle des Lebens und Todesbringer zugleich ist. In der christlichen Tradition sind Naturkatastrophen gleichbedeutend mit göttlicher Strafe. Der Gletscher wird so zu einer «Reinigungsmaschine», einer Art Allegorie für das Fegefeuer (Abb. 2). Die Hochgebirgslandschaften verändern sich mit der Klimaverschlechterung während der Kleinen Eiszeit drastisch. Die Erinnerung an das verlorene Paradies findet sich daher in alpinen Sagen und in einigen Ortsnamen wieder. So bedeutet beispielsweise der Flurname Tsanfleuron, nach dem der Gletscher westlich des Sanetschpasses (VS) zwischen dem Wallis und dem Kanton Bern benannt ist, «blühendes Feld». Ein weiteres Beispiel ist der Flurname Prafleuri (Blumenwiese), nach dem ein Gletscher im Val des Dix (VS) benannt ist. Der Verlust des Paradieses mobilisiert übernatürliche Wesen, wie den strafenden Gott, den Teufel oder die Hexen (Abb. 3).

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts entwickelt sich der Tourismus in den Alpen. Vor dem Alpinismus im modernen Sinne, der sich erst später entwickelt, kommen die Touristen vor allem, um die Gletscher von den Talböden aus zu bewundern. Ab 1780 strömten zahlreiche Touristen nach Chamonix, darunter Berühmtheiten wie Goethe, Chateaubriand, Madame de Staël, Byron, Hugo, Lamartine und Dumas. In diesem kleinen Dorf am Fusse des Mont Blanc wurden 1829 zwischen 3000 und 4000 Besucher gezählt. Diese Zahl stieg allmählich auf 5000 im Jahr 1850, 12.000 im Jahr 1865 und 24.000 im Jahr 1892. Die ikonografische Produktion der damaligen Zeit (Abb. 4) betont die erhabene und beeindruckende Seite der Gletscher.

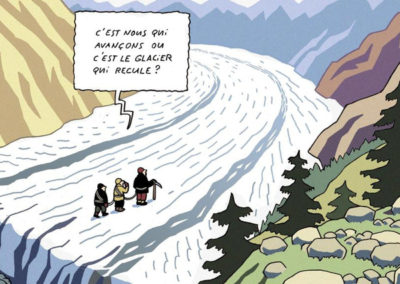

Heute sind die Gletscher zum Sinnbild des Klimawandels geworden. Klimaszenarien sagen für die Schweizer Alpen bis 2050 eine Erwärmung von +2°C im Winter und +3°C im Sommer voraus. Dieser Temperaturanstieg wird die alpine Landschaft erheblich verändern. So wird die eisbedeckte Fläche im Vergleich zu 1971-1990 schätzungsweise um 75% abnehmen. Viele Gletscher werden komplett verschwinden und an ihrer Stelle kahle Fels- und Schuttflächen hinterlassen, die auf eine langsame Besiedlung durch die Vegetation warten. Der Rückgang der Gletscher wird heute von einem Grossteil der Gesellschaft als sichtbarer Indikator für den vom Menschen verursachten Klimawandel angesehen. Daher werden in Kampagnen zur Sensibilisierung für das Thema Klimawandel häufig Gletscher – sowohl polare als auch Alpengletscher – als Botschafter eingesetzt (Abb. 5 & 6).

Abb. 2: Der Gletscher als religiöse «Reinigungsmaschine»

Abb. 2: Der Gletscher als religiöse «Reinigungsmaschine».

Abb. 3: Bauernlegende aus dem Bleniotal (TI).

Abb. 3: Bauernlegende aus dem Bleniotal (TI). Übersetzung: Es war einmal eine ziemlich bekannte Hexe, die mit ihrem vier- bis fünfjährigen Kind auf die Greina ging. Sie hatte einen Sack Hirse bei sich. Als sie auf der Alp ankam und um Milch für ihr Essen bat, warfen die bösen Hirten das Kind in den grossen Topf, in dem die Molke kochte, und töteten es so. Da kam die Hexe wütend aus der Hütte, nahm den Sack mit Hirse, warf ihn in alle vier Himmelsrichtungen und sprach folgenden Zauberspruch: “Dass für die Anzahl dieser Hirsekörner so viele Jahre kein Grashalm mehr dort oben wächst.” Und dann (…) sah man dort, wo man früher eine blühende Wiese mit Gras so hoch wie der Bauch einer Kuh auf der Weide antraf, nur noch verwüstetes Ödland aus Felsblöcken und Eis.

Abb. 4: Darstellung der Quelle des Arveyron und der Mer de Glace

Abb. 4: Darstellung der Quelle des Arveyron, im Hintergrund das talwärts fliessende Mer de Glace. (Quelle: Voyage pittoresque aux Alpes Pennines, 1787, 12 Illustrationen).

Abb. 5: Gesellschaftlicher Umgang mit dem Rückzug der Gletscher

Abb. 5: Ausdruck des Verhältnisses der heutigen Gesellschaft zum Rückzug der Gletscher. © Herrmann (Quelle).

Abb. 6: Ausdruck des Verhältnisses der heutigen Gesellschaft zum Rückzug der Gletscher

Abb. 6: Ausdruck des Verhältnisses der heutigen Gesellschaft zum Rückzug der Gletscher. © Chapatte (Quelle).