Die extremen Klimaschwankungen des Quartärs lassen sich hauptsächlich durch Veränderungen der Erdumlaufbahnparameter erklären (siehe Milankovic-Zyklen, Factsheet Gletscher 4.2). Das Quartär knüpft paläoklimatisch an den Trend hin zu einer generellen Abkühlung seit dem Eozän an. Dieser Abkühlungstrend seit dem Eozän hängt mit tektonischen Faktoren zusammen, die globale Auswirkungen auf das Klima hatten (z. B. die Bildung des Isthmus (der Landbrücke) von Panama, die zur Entstehung des Golfstroms führte).

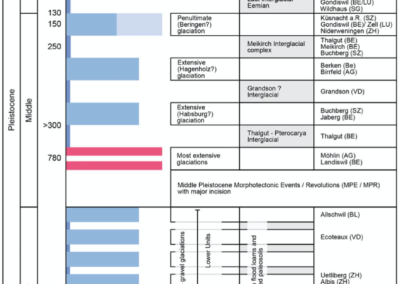

Die Isotopenanalyse benthischer Foraminiferen in Bohrkernen von Meeressedimenten hat gezeigt, dass während des Quartärs etwa 20 Eiszeiten und ebenso viele Zwischeneiszeiten mit einer Periodizität von etwa 100.000 Jahren stattgefunden haben. Diese Erkenntnisse verfeinerten das von Penck & Brückner (1909) anhand der fluvioglazialen Schotterterrassen der Donauzuflüsse abgeleitete sehr einfache Modell mit vier grossen Eiszeiten (Günz, Mindel, Riss, Würm) erheblich. Zunächst wurde die bisherige Terminologie durch eine einfache Nomenklatur ersetzt, in der von maximaler, vorletzter und letzter Vereisung gesprochen wird (Abb. 1). Vor Kurzem wurde vom Schweizerischen Komitee für Stratigraphie eine neue Terminologie festgelegt, die auf Aufschlüssen oder Bohrlochuntersuchungen in der Nordschweiz basiert (Abb. 2). Sie unterscheidet die Möhlin-Eiszeit (Grösste Helvetische Vereisung, GHV), die Habsburg-Eiszeit, die Hagenholz-Eiszeit, die Beringen-Eiszeit und die Birrfeld-Eiszeit. Diese Namen stammen von Typlokalitäten mit charakteristischen stratigraphischen Aufzeichnungen und/oder glazialen/proglazialen Morphologien.

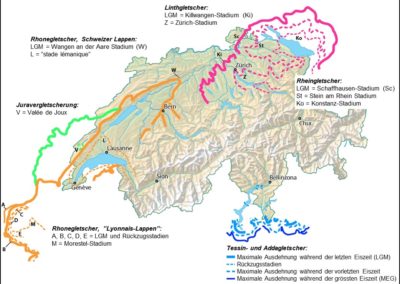

Im Laufe dieser Eiszeiten formten die Gletscher (vor allem während den grossen Vorstössen und Rückzügen) allmählich die heutige Landschaft, und während der letzten Eiszeit (Birrfeld in der Schweiz, früher Würm, 115.000 – 10.000 Jahre vor heute) nahm das Relief seine heutige Form an. Während des letzteiszeitlichen Maximums (LGM) erreichten die Gletscher zwischen 27.000 und 22.000 Jahren cal BP ihre maximale Ausdehnung. Zu dieser Zeit war die durchschnittliche Jahresmitteltemperatur 8 bis 10 °C kälter als heute. Der Rhonegletscher teilte sich damals in zwei grosse Lappen, von denen der eine durch das Schweizer Mittelland verlief und in Wangen an der Aare endete, während der andere bis nach Culoz in Frankreich reichte. Der «Lyonnais-Lappen» (Abb. 3), der früher dem Rhonegletscher zugeschrieben wurde, markierte das Ende der Gletscher aus den Tälern der Isère und des Arc. Ab etwa 20.000 Jahren BP begann sich das Klima durch eine Zunahme der Intensität der Sonneneinstrahlung in den hohen Breiten der Nordhalbkugel zu erwärmen.

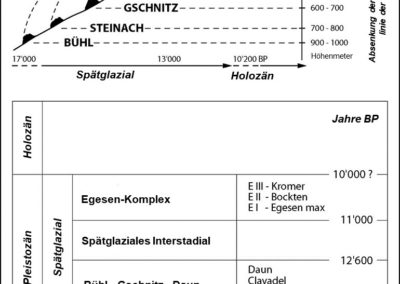

Nach der letzteiszeitlichen Maximalausdehnung der Gletscher (LGM) zogen sich diese nicht konstant zurück. In den Alpen lassen sich für die Zeitspanne des Spätglazials (19.000 bis 11.650 Jahre BP) mindestens sechs Phasen mit zwischenzeitlichen, im Vergleich zum LGM deutlich kleineren, Gletschervorstössen unterscheiden (Abb. 4). Im Spätglazial nahm der Temperaturunterschied im Vergleich zu heute von -8°C (Beginn der Älteren Dryas) auf -1°C (Ende des Bølling-Allerød-Interstadials) ab. Das Spätglazial endete mit einer abrupten Abkühlung während der Jüngeren Dryas (12’700 bis 11’700 Jahre vor heute). Diese ist durch erneute Vorstösse der Alpengletscher charakterisiert, die in der heutigen Landschaft in Form von Moränen des Egesen-Stadiums oft noch deutlich erkennbar sind (Abb. 5). Interessanterweise war vor dieser abrupten Abkühlung (von -2 auf -3 °C in den Alpen im Vergleich zur heutigen Jahresmitteltemperatur) ein Grossteil des quartären Eises bereits geschmolzen.

Abb. 1: Chronologie der grossen quartären Eiszeiten

Abb. 1: Tabelle der Chronologie der grossen quartären Eiszeiten auf der Nordseite der Schweizer Alpen. Quelle: Schlüchter et al., 2021.

Abb. 2: Eiszeitstratigraphie

Abb. 2: Schematische Darstellung der Eiszeitstratigraphie in der Schweiz.

Abb. 3: Schematische Karte des LGM und Rückzugsphasen von verschiedenen Gletschern

Abb. 3: Schematische Karte des Maximums der letzteiszeitlichen Gletscherausdehnung (LGM) sowie der Hauptphasen des Rückzugs von Rhone-, Linth-, Rhein-, Tessin- und Adda-Gletscher. Zusammensetzung basierend auf Daten von Cotti et al. (1990), Felber (1993), Hantke (1983), Schlüchter (1988) und Schoeneich (1998).

Abb. 4: Gletscherentwicklung und Chronologie des Spätglazials

Abb. 4: Gletscherentwicklung und Chronologie des Spätglazials.

Abb. 5: Die Endmoräne vom Saleinaz-Gletscher (Val Ferret, VS) des Egesen-Stadiums

Abb. 5: Die vom Saleinaz-Gletscher (Val Ferret, VS) während des Egesen-Stadiums abgelagerte Endmoräne liegt auf einer Höhe von 1200 m ü. M., was den markanten Gletschervorstoss während der jüngeren Dryas verdeutlicht.