Gletscher stellen geomorphologisch betrachtet ein wirkmächtiges Transportmedium dar. Glaziale Akkumulationsformen sind daher besonders im Ablationsgebiet und unterhalb der Gletscherzunge (im Gletschervorfeld) ausgeprägt. Man unterscheidet drei Haupttypen der glazialen Akkumulation:

- Moränen bildende glaziale Ablagerungen (Moräne: ein Begriff, der von Horace-Bénédict de Saussure Ende des 18. Jahrhunderts geprägt wurde);

- fluvioglaziale Ablagerungen, deren Entstehung durch das Zusammenspiel von glazialen und fluvialen Prozessen beeinflusst wird;

- glaziolakustrine Ablagerungen, die sich in Seen ansammeln, welche durch die Gletscherdynamik beeinflusst werden.

Moränen sind sehr komplexe und morphologisch vielfältige Lockermaterialansammlungen. Sedimentologen verwenden häufig den Begriff Till als Synonym für Moränenablagerungen. Die wichtigsten sedimentologischen Merkmale von Moränen sind das Fehlen einer Schichtung (im Gegensatz zu fluvialen Ablagerungen) sowie die heterogene Korngrössenverteilung (typisch sind unsortierte Ablagerungen von sehr feinkörnigem Material bis hin zu grösseren Blöcken). Hinzu kommt, dass die Partikel von Moränenablagerungen meist kantig bis kantengerundet sind (im Unterschied zu typischerweise gerundeten Partikeln in fluvialen Ablagerungen).

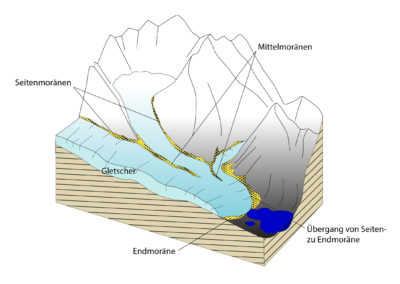

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Moränen zu klassifizieren. Eine erste Klassifizierung basiert auf der Position des Materials während des Transports. So kann man die aus Blöcken bestehende supraglaziale oder oberflächliche Moräne unterscheiden, die einerseits entsteht, wenn Material (typischerweise kantige Blöcke) durch gravitative Prozesse (Sturzprozesse, Lawinen) auf die Gletscheroberfläche transportiert wird. Andererseits entstehen supraglaziale Moränen auch durch oberflächliches Ausschmelzen (im Ablationsgebiet) von englazial transportiertem Material (Abb. 1). En- oder intraglaziale Moränen bestehen aus Material, das sich ursprünglich im Akkumulationsgebiet an der Gletscheroberfläche befand. Durch das Eisfliessen (Submergenz im Akkumulationsgebiet) wird es im Gletscher “vergraben” und talwärts transportiert, wo es wiederum durch das Eisfliessen (Emergenz im Ablationsgebiet) wieder an die Gletscheroberfläche gelangt. Die subglaziale Moräne oder Grundmoräne entsteht durch den Transport und die Ablagerung von Material (entweder eingefroren im basalen Eis oder freiliegend) am Gletscherbett. Das Material ist oft kantengerundet. Einige Sonderformen der glazialen Akkumulation ergeben sich aus der Art des Transports durch das Eis. Dazu gehören zum Beispiel kurzlebige Formen wie Gletschertische. Diese entstehen an der Gletscheroberfläche durch differentielle Ablation des Eises. Grosse Blöcke schützen das Eis direkt unterhalb vor der sommerlichen Schmelze, während das Eis um den Block herum schneller schmilzt. So liegen die Blöcke mit der Zeit auf einem bis zu einigen Dutzend Zentimetern hohen Eissockel auf (Abb. 2). Je höher der Eissockel wird, desto stärker schmilzt das Eis im Sommer unter dem Block, besonders auf der der Sonne zugewandten Seite. Daher sind Gletschertische oft geneigt und neigen dazu, nach einiger Zeit einzustürzen. Wenn glaziale Ablagerungen die Form eines langgestreckten Rückens annehmen, spricht man von Moränenwällen. Moränenwälle werden nach ihrer Lage relativ zum Gletscher, der sie aufgebaut hat, klassifiziert (Abb. 3). So unterscheidet man zwischen Seitenmoränen, Endmoränen und Mittelmoränen. Seitenmoränen entstehen durch die Akkumulation von Material, das von den den Gletscher umgebenden Felswänden auf den Rand des Gletschers gefallen ist und/oder vom Gletscher an dessen Rand transportiert wurde und ausgeschmolzen ist (Abb. 4). Endmoränen entstehen an der Gletscherzunge (vor dem Gletscher) durch die Ablagerung von im oder auf dem Eis transportierten Sedimenten (Abb. 5). Mittelmoränen entstehen beim Zusammenfliessen zweier Gletscher durch die Vereinigung von zwei Seitenmoränen (Abb. 6). Wenn die Endmoränenablagerungen besonders gross sind und die Endmoräne den Hang als grosse, steil abfallende Ablagerung dominiert, spricht man von einer Moränenbastion. Wenn Moränenablagerungen nicht in Form von Wällen aufgebaut sind, handelt es sich meist um Grundmoräne.

Moränen und zugehörige Ablagerungen weisen je nach Entstehungsart ein sehr unterschiedliches Erscheinungsbild auf. Moränenwälle entstehen hauptsächlich durch Akkretion von Material an den Seiten und an der Front (im Zungenbereich) des Gletschers. Diese Ansammlungen von Lockermaterial resultieren sowohl aus dem Abgleiten von supraglazialem Material an steilen Eisrändern als auch aus dem Aufsteigen und oberflächlichen Ausschmelzen von sub- und intraglazialem Schutt durch das Eisfliessen.

Moränen sind nicht die einzigen Formen der glazialen Akkumulation. Drumlins sind Formen, die durch subglaziale Erosion und Deformation von bereits vorhandenem Lockermaterial entstehen. Es handelt sich um sanft geformte Hügel, die parallel zum ehemaligen Eisfliessen ausgerichtet sind und eine asymmetrische Morphologie aufweisen (talaufwärts steiler, talabwärts flacher, mit abnehmender Breite in ehemaliger Fliessrichtung des Gletschers) (Abb. 7). Drumlins kommen oft in Gruppen vor und bilden Drumlinfelder (Abb. 8).

Eine Firnmoräne ist ein (vergleichsweise geringmächtiger) Wall, welcher durch die talseitige Ansammlung von auf einem Firnfeld abgerutschtem Schutt entsteht (Abb. 9). Der Begriff »Moräne» ist hier jedoch insofern unangemessen, als es sich nicht um glaziale Prozesse handelt.

Abb. 3: Drei Talgletscher mit dazugehörigen Moränen

Abb. 3: Schematische Darstellung eines Talgletschers mit zwei Nebengletschern und den dazugehörigen Moränen (angepasst nach ASCD73).

Abb. 5: Moränenbastionen

Abb. 5: Moränenbastionen des Nantillons- und des Blaitière-Gletschers (Chamonix, Frankreich), entstanden aus deren Seiten- und Endmoränen.

Abb. 6: Seiten und Mittelmoränen

Abb. 6: Orographisch linke Seitenmoräne des Ferpècle-Gletschers (rosa) und orographisch rechte Seitenmoräne des Mont Miné-Gletschers (orange). Der Mont Miné-Gletscher ist auf dem Foto nicht (mehr) zu sehen. Mittelmoräne (gelb), welche entstand, als die beiden Gletscher noch zusammenflossen (Val d’Hérens, VS).