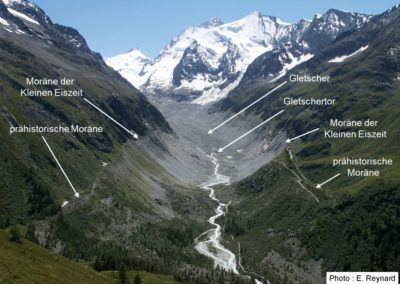

Das Gletschervorfeld ist das Gebiet direkt unterhalb der Gletscherzunge, das sowohl von glazialen, gravitativen und fluvioglazialen als auch von glaziolakustrinen Prozessen beeinflusst wird. In den Alpen wird das (geomorphologisch dynamische) Gletschervorfeld durch die Moränen der Kleinen Eiszeit (1350-1850 n. Chr.) abgegrenzt (Abb. 2). Die Fläche der Gletschervorfelder nimmt derzeit aufgrund des Rückzugs der Gletscher durch den Klimawandel zu.

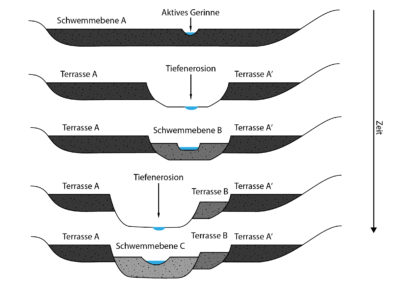

Man spricht von fluvioglazialen Prozessen, wenn glaziale Ablagerungen durch Gletscher-Schmelzwasser umgelagert werden. Der von diesen Prozessen betroffene Bereich des Gletschervorfelds wird Sander genannt (vom isländischen Begriff “sadur” für «Sand»). Es handelt sich dabei um eine fluvioglaziale Schwemmebene, die sich unterhalb eines Gletschers befindet und den gesamten oder einen Teil des Gletschervorfelds einnehmen kann (Abb. 3). In den Polarregionen ist der Sander oft sehr gross, während er im Vorfeld von Gebirgsgletschern auf wenige hundert Quadratmeter reduziert sein kann. Aufgrund der stark schwankenden Abflüsse des proglazialen Schmelzwasserbachs und der grossen Mengen an Sedimenten, die mobilisiert werden können, ist der Gerinneverlauf von fluvioglazialen Schwemmebenen (Sandern) in der Regel verzweigt (Abb. 4). Durch den Rückzug des Gletschers und/oder Schwankungen der Abflussmengen und der Sedimentlast kann der Sander eingetieft werden, was zur Bildung von Terrassen führt. Dasselbe gilt weiter unten in den Tälern, wo die ursprüngliche postglaziale Sedimentverfüllung in der Regel später erodiert wird, wodurch eine sogenannte fluvioglaziale Terrasse entsteht (Abb. 5), die gegenüber der Höhe des heutigen Flussbetts und gegenüber den in die fluvioglaziale Terrasse eingeschnittenen, sogenannten alluvialen Terrassen (z. B. im Saane-Tal, VD/FR) deutlich höher liegt (Abb. 6).

Zu den Formen, die ein Gletschervorfeld charakterisieren, gehören auch die Kames (Begriff schottischen Ursprungs), bei denen es sich um sandig-kiesige Lockermaterialansammlungen an Eis- oder Talflanken handelt. Kames entstehen aus supra- oder paraglazialen Ablagerungen. Sie werden oft mit Kettles (Toteislöcher) in Verbindung gebracht. Dabei handelt es sich um kleine Vertiefungen innerhalb der glazialen Sedimentablagerungen, die durch das Abschmelzen von Toteis entstanden sind und manchmal mit Wasser gefüllt sind (Toteissee). Die als Kamesterrassen bezeichneten Formen wiederum sind Sedimentablagerungen, die sich zwischen der Talflanke und dem Gletscherrand abgelagert haben. Aufgrund ihrer ähnlichen Morphologie, insbesondere wegen der steilen Böschungen, werden sie oft mit fluvioglazialen Terrassen verwechselt. Kamesterrassen lassen sich jedoch durch ihr (durch kleine Rutschungen verursachtes) meist unebenes Gefälle sowie durch das Vorhandensein von Kettles (entstanden durch Abschmelzen von Toteis innerhalb der Ablagerungen) von fluvioglazialen Terrassen unterscheiden. Eine weitere charakteristische Form der Gletschervorfelder sind die Esker (irisches Wort für «Kamm»). Diese wallartigen, oft geschwungenen Ablagerungsformen entstehen durch das Auffüllen von intra- oder subglazialen Schmelzwasserkanälen mit Sediment (Abb. 7).

Abb. 1: Zungenbereich und Gletschertore des Turtmanngletschers

Abb. 1: Zungenbereich und Gletschertore des Turtmanngletschers (Turtmanntal, VS).

Abb. 2: Vorfeld des Zinalgletschers

Abb. 2: Vorfeld des Zinalgletschers, begrenzt durch den Komplex aus prähistorischen und historischen Moränen. Die historischen Moränen stammen aus der Kleinen Eiszeit (Zinal-Tal, VS).

Abb. 4: Verzweigter Gerinneverlauf im Sander

Abb. 4: Verzweigter Gerinneverlauf im Sander unterhalb des Turtmanngletschers (Turtmanntal, VS).

Abb. 5: Fluvioglaziale und fluviale Terrassen

Abb. 5: Terrassen in der Gemeinde Haut-Intyamon (Haute Gruyère, FR). Die oberste Terrasse entspricht fluvioglazialen Ablagerungen einer ehemaligen Schwemmebene des heute verschwundenen Hongrin-Gletschers, während die unteren Terrassen alluvialen Ursprungs des Hongrin-Flusses sind.

Abb. 6: Fluvioglaziale Terrassenbildung rrassen

Abb. 6: Bildung von fluvioglazialen Terrassen (verändert nach Lowe und Walker, 1984).

Abb. 7: Fluvioglaziale Füllung eines Eskers

Abb. 7: Fluvioglaziale Füllung eines Eskers der jurassischen Eiskappe in Le Brassus (Vallée de Joux, VD).