Des milliers de glaciers rocheux se sont développés dans les Alpes et les Préalpes depuis la dernière grande glaciation (cf. fiche glaciers 4.4). Les glaciers rocheux permettent une approximation de la limite inférieure du pergélisol discontinu dans les conditions qui ont permis leur développement. Ils peuvent être utilisés pour la construction ou la validation d’un modèle indicatif de distribution du pergélisol (cf. fiche pergélisol 1.7), ce dernier étant généralement improbable en dessous de l’altitude inférieure du front des glaciers rocheux actifs.

Depuis les années 1990, des datations ont été réalisées sur des glaciers rocheux en analysant en particulier le degré d’altération des blocs de surface (fig. 1) ou la désintégration d’isotopes cosmogéniques compris dans leurs composantes minérales. Dans le cas où le développement de glaciers rocheux s’est déroulé à l’intérieur de systèmes morainiques tardiglaciaires (cf. fiche glaciers 4.4), il est aussi possible de déterminer une chronologie relative de mise en place. Cette approche permet également d’établir la dépression altitudinale de la ligne d’équilibre des glaciers (DLEG) par rapport au Petit Age Glaciaire et de la limite inférieure du pergélisol (DLIP) par rapport aux conditions moyennes de l’Holocène (fig. 2).

L’histoire de la formation des glaciers rocheux dans les Alpes peut se résumer comme suit :

- Les glaciers rocheux fossiles sont généralement situés à des altitudes systématiquement plus basses que les glaciers rocheux actifs. Selon la région et l’orientation, les fronts des glaciers rocheux fossiles sont situés entre 130 et 900 m plus bas en altitude (fig. 3).

- La génération la plus récente de glaciers rocheux fossiles date de la fin du Tardiglaciaire et de l’entrée dans la période holocène, entre 12’000 et 9’000 ans BP environ. En Suisse, cette génération de glaciers rocheux se trouvent uniquement dans les Alpes. A plus basse altitude, en particulier dans les Préalpes en raison d’une déglaciation plus précoce, se rencontre une ou plusieurs générations de glaciers rocheux fossiles tardiglaciaires anciens (entre 16’000 et 12’000 BP environ) (fig. 4).

- Les glaciers rocheux actifs/transitionnels se sont développés au cours de l’Holocène (cf. fiche glaciers 4.5) (fig. 5) à des rythmes divers selon le glacier rocheux et les variations du climat.

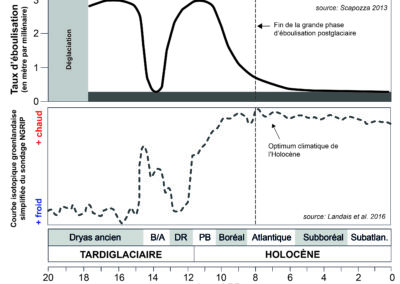

- L’analyse détaillée réalisée par Scapozza (2013) sur une vingtaine de glaciers rocheux situés dans le Val de Nendaz, le Val de Bagnes et le Val d’Arolla en Valais, ainsi que dans le massif de la Cima di Gana Bianca dans la Val Blenio (Tessin) montre que les moments privilégiés d’alimentation d’un glacier rocheux en débris coïncideraient avec des périodes de réchauffement, la dégradation du pergélisol favorisant chutes de pierres et éboulements en provenance des parois rocheuses de plus haute altitude (cf. chapitre 3.3) (fig. 6).

- Dans les Alpes, lorsque des glaciers rocheux actifs et fossiles se trouvent sur un même versant, ces derniers sont généralement de taille plus imposante. Cette observation montre que le taux d’éboulisation (instabilité des parois sources) a été particulièrement élevé à la fin du Tardiglaciaire et probablement au début de l’Holocène en réponse à la déglaciation et au retrait du pergélisol (fig. 6).

Fig. 1 – Marteau de Schmidt

Le marteau de Schmidt est un outil pour mesurer les degrés d’altération de blocs de surface.

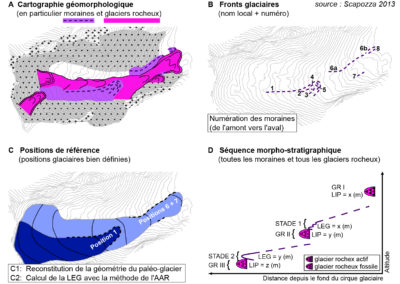

Fig. 2 – Datation relative des glaciers rocheux fossiles

Etapes successives pour réaliser une datation relative des glaciers rocheux fossiles, basée sur la comparaison de la position des glaciers (selon l’emplacement des moraines) et des glaciers rocheux. La séquence morpho-stratigraphique permet d’estimer la dépression de la ligne d’équilibre des glaciers (LEG) et de la limite inférieure du pergélisol (LIP) (source : Scapozza 2013, adapté).

Fig. 3 – Altitude des fronts de glaciers rocheux

Graphique de l’altitude des fronts de glaciers rocheux actifs et fossiles selon l’orientation d’après des inventaires réalisés dans le Val d’Entremont (Delaloye & Morand 1997) et les Préalpes vaudoises (Schoeneich 1998).

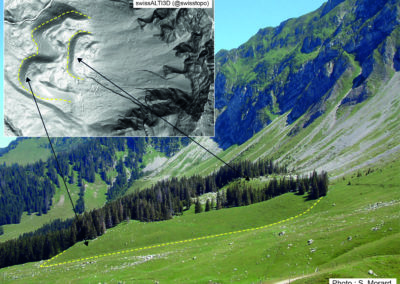

Fig. 4 – Glaciers rocheux fossiles

Photo annotée des glaciers rocheux fossiles de la Geissalp au pied du Kaiseregg (Préalpes fribourgeoises) qui se sont probablement formés durant le Tardiglaciaire. En grande partie recouvertes de forêts, de telles formes fossiles ne sont pas toujours évidentes à identifier dans le paysage. L’utilisation de modèle numérique de terrain comme le modèle swissALTI3D de swisstopo devient alors une aide précieuse pour le géomorphologue comme bien illustré dans ce cas.

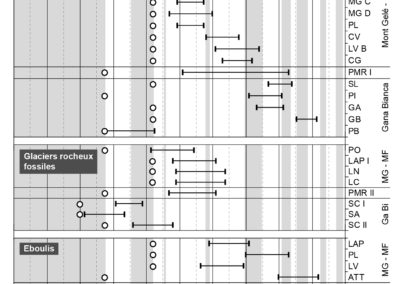

Fig. 5 – Datations de glaciers rocheux et éboulis

Graphique de la compilation de toutes les datations effectuées dans la région du Mont Gelé – Mont Fort (MG – MF), dans la région des Fontanesses (PMR) et dans le Massif de la Cima di Gana Bianca (Ga Bi). En gris clair, les périodes relativement froides. Les cercles blancs indiquent l’âge maximal de chaque forme étudiée, correspondant au dernier stade glaciaire ayant occupé la zone de formation de la forme en question. La barre noire indique l’âge minimal de chaque formation tenant compte de la marge d’erreur des datations effectuées. Oscillations de l’Holocène : Pi = Piora ; Lö = Löbben ; Gö = Göschenen ; PAG = Petit Age Glaciaire. Chronozones : B/A = Bølling/Allerød ; DR = Dryas récent ; PB = Préboréal (source : Scapozza 2013).

Fig. 6 – Evolution du taux d’éboulisation et courbe isotopique groenlandaise

En haut : modèle schématique de l’évolution du taux d’éboulisation dans la zone périglaciaire alpine pendant le Tardiglaciaire et l’Holocène en combinant les modèles de fonctionnement de l’éboulisation paraglaciaire (activité géomorphologique exacerbée des zones qui ont été fraîchement déglacées), périglaciaire (éboulisation due à la gélifraction, plus intense durant les périodes froides) et parapériglaciaire (éboulisation due à la dégradation du pergélisol dans les parois rocheuse, plus intense durant les périodes de réchauffement climatique rapide). La bande grisée foncée représente le taux d’éboulisation moyen d’un éboulis de la zone périglaciaire alpine pendant la deuxième partie de l’Holocène (source : Scapozza 2013). En bas : courbe isotopique groenlandaise simplifiée du sondage NGRIP montrant les variations de températures (période plus chaude ou plus froide) (source : Landais et al. 2016, adapté).