Le pergélisol situé dans des zones peu inclinées (pente inférieure à 40°) – généralement composées de terrains sédimentaires meubles – est fortement influencé par les températures des mois d’été et surtout par les caractéristiques de l’enneigement. Ce type de terrain étant en effet recouvert de neige durant 7 à 10 mois par an, la précocité d’un enneigement conséquent en début d’hiver (empêchant le terrain de se refroidir, cf. fiche 3.1.3) et la durée de l’enneigement au début de l’été (assurant une protection contre le rayonnement solaire et la chaleur) sont des facteurs clés pour l’évolution du pergélisol.

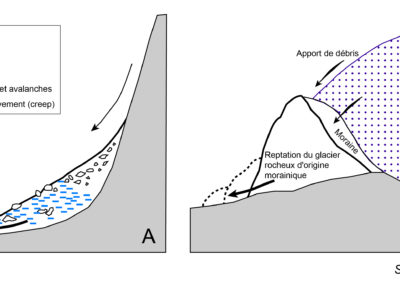

Contrairement aux parois rocheuses (cf. fiche pergélisol 3.3), la teneur en glace peut être particulièrement élevée dans les terrains sédimentaires composés de matériaux meubles (blocs, graviers, sables, etc.). Si la pente topographique le permet, une déformation lente et continue du mélange de roche et de glace se produit, générant leur fluage le long du versant. Les glaciers rocheux en sont l’expression la plus visible. Leur formation nécessite un apport suffisant en débris qui provient le plus souvent soit de l’éboulisation d’une paroi ou d’un versant rocheux (talus-connectes rock glacier, soit d’un système morainique ou proglaciaire (glacier forefield-connectes roch glacier) (fig. 1), soit plus rarement de l’altération in situ de la roche en place.

Un glacier rocheux ressemble à « une coulée de blocs » qui se déplace lentement vers l’aval (cf. fiche pergélisol 4.2), prenant une forme de langue (fig. 2) ou de lobe. D’une façon générale, il se caractérise par :

- un aspect chaotique, avec parfois des rides et des sillons en surface dont la formation peut être due à des mouvements différentiels, un flux compressif ou des variations temporelles dans l’apport de débris rocheux (fig. 3) ;

- un front raide et instable (fig. 4) ;

- un tri des matériaux avec les éléments grossiers restant en surface (fig. 4) ;

- la présence de glace interstitielle (par regel des eaux de fonte) ou plus rarement de glace massive enterrée ;

- un déplacement lent par fluage (creep) de quelques centimètres à plusieurs mètres par année (cf. fiche pergélisol 4.2).

Certains glaciers rocheux sont polymorphiques, c’est-à-dire qu’ils se composent de plusieurs lobes de fluage superposés ayant un degré d’activité différent (fig. 5). Cette polymorphie traduit l’histoire de mise en place du glacier rocheux au cours de l’Holocène (cf. fiche pergélisol 4.4).

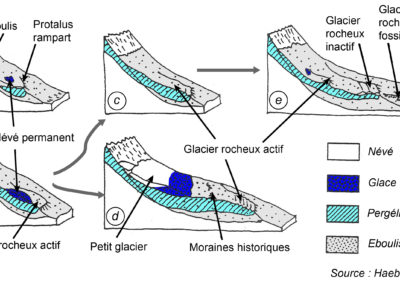

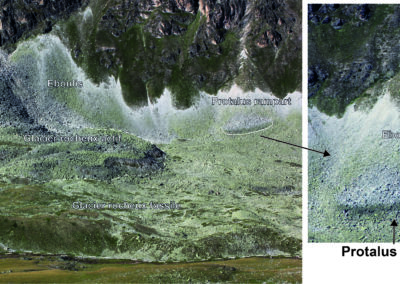

D’autres formes de fluage se développent dans les matériaux meubles du domaine périglaciaire (fig. 6). Certaines sont de type « fluage du pergélisol » comme le protalus rampart qui constitue une forme embryonnaire d’un glacier rocheux en pied de versant (fig. 7). A haute altitude, certains glissements rocheux paraissent aussi en partie contrôlés par un processus similaire. En revanche, les bourrelets de solifluxion (gélifluxion) sont la conséquence du fluage de matériaux superficiels non-gelés (cf. fiche pergélisol 2.5).

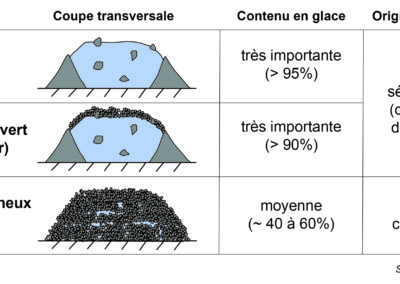

Le glacier rocheux ne doit pas être confondu avec le glacier couvert (ou glacier noir, cf. fiche glaciers 1.3). Si leur aspect dans le paysage en forme de « langue de pierre » est très similaire, leur composition est très différente (fig. 8 & 9). Un glacier rocheux est composé essentiellement de sédiments rocheux gelés. A contrario, un glacier couvert comprend principalement de la glace massive recouverte de moraine superficielle. Leur distinction n’est cependant pas toujours aisée. Il existe également des glaciers rocheux comprenant de la glace massive d’origine glaciaire en proportion plus ou moins élevée.

Fig. 1 – Modèles de développement de glaciers rocheux

Modèle de développement de glaciers rocheux de talus d’éboulis (à gauche) et de système morainique (à droite) dans un environnement périglaciaire de montagne (adapté de Barsch, 1996).

Fig. 2 – Glacier rocheux de la Gemmi (VS)

Le glacier rocheux de la Gemmi (Valais), un exemple classique d’un glacier rocheux formant une langue de pierre en contrebas d’une paroi rocheuse. Voir l’animation.

Fig. 3 – Front d’un glacier rocheux

Partie frontale du glacier rocheux actif des Becs-de-Bosson (Vallon de Réchy, VS). En raison de vitesses de déplacement plus faibles au niveau du front que dans les secteurs situés à l’amont, des rides de compression transversales se sont développées sur le lobe secondaire L2 du glacier rocheux (les valeurs de vitesse indiquées correspondent à la vitesse moyenne de déplacement annuel de la période 2009-2019, données : UNIFR).

Fig. 4 – Front raide d’un glacier rocheux

Photo illustrant bien le tri des matériaux au front raide du glacier rocheux actif du Laurichard (Massif du Combeynot, France).

Fig. 5 – Glacier rocheux polymorphique

Photo du glacier rocheux polymorphique du Steintälli dans le Mattertal qui se caractérise par une succession de lobes se superposant d’amont vers l’aval.

Fig. 6 – Développement d’un glacier rocheux

Modèle morphologique du développement d’un glacier rocheux, d’après Haeberli (1985). Le développement primaire (a) montre une forme en replat au pied d’un éboulis gelé (souvent appelé protalus rampart) portant quelques fois des cônes d’avalanches permanents. Suivant les conditions locales, de grands glaciers rocheux (c) ou une succession de glaciers rocheux (e) peuvent se former. Dans quelques cas, de petits glaciers partiellement froids peuvent exister au sommet du corps gelé fluant (d) (source : Haeberli 1985).

Fig. 7 – Combe de la Tsa du Toûno (VS)

Vue de la combe de la Tsa du Toûno (Val d’Anniviers) qui abrite de nombreuses formes de fluage de matériaux meubles soumis à des conditions de pergélisol. L’imposant glacier rocheux fossile végétalisé est ici recouvert par un glacier rocheux actif, et un protalus rampart est visible dans la partie aval d’un cône d’éboulis en contrebas des Pointes de Nava.

Fig. 8 – Origine et contenu d’un glacier, d’un glacier couvert et d’un glacier rocheux

Schéma montrant l’origine et le contenu en glace et en débris rocheux d’un glacier, d’un glacier couvert et d’un glacier rocheux (pergélisol) (source : NRG).

Fig. 9 – Glaciers rocheux et glaciers couverts

Les glaciers rocheux et les glaciers couverts sont des formes différentes. A gauche : une couche de moraine superficielle recouvre la glace massive visible sur toute l’épaisseur dans le glacier couvert Im Griess (Klausenpass, Glaris). A droite : les sédiments gelés occupent tout l’épaisseur du glacier rocheux du Lac des Vaux (Verbier, Valais).