Jede dieser Methoden besitzt Vor- und Nachteile. Eine gleichzeitige Verwendung von zwei oder mehreren der verschiedenen Methoden ermöglicht jedoch eine zuverlässige Interpretation des Auftretens und der Entwicklung geomorphologischer Phänomene.

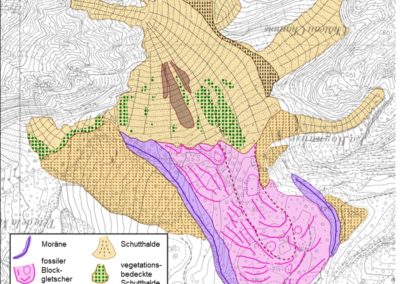

- Die geomorphologische Kartierung liefert Informationen über die Geometrie, Art und Struktur sowie das Alter der Reliefformen, sowie über die Aktivität der Prozesse, welche zur Entstehung der kartierten Formen beitragen (Abb. 1). Sie ist eine wichtige Voraussetzung für die richtige Auswahl von Standorten, an denen teurere und materialintensivere Methoden eingesetzt werden sollen.

- Meteorologische und hydrologische Messstationen. Meteorologische Variablen wie Lufttemperatur und Niederschlag (Regen und Schnee) sowie Oberflächenabfluss spielen eine entscheidende Rolle für glaziale, periglaziale und gravitative Phänomene sowie Wildbachprozesse. Die Schweizer Alpen verfügen über ein umfangreiches Netz von Messstationen, die von MeteoSchweiz, dem WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) und verschiedenen universitären und privaten Institutionen betrieben werden (Abb.2).

- Methoden der Sedimentologie. Die Analyse von Lockergesteinsablagerungen (Struktur, Korngrösse, Fazies, Farbe…) ermöglicht sowohl eine Differenzierung ihrer Erosions-, Transport- als auch ihrer Ablagerungsbedingungen (und deren Entwicklung). Die Analyse der räumlichen Lage verschiedener Ablagerungen ermöglicht die relative Datierung geomorphologischer Ereignisse: Beispielsweise ermöglichte die Analyse der Abfolge von fluvio-glazialen Terrassen sowie der Lage von Moränenwällen Penck & Brückner (1909) die Entwicklung der Theorie, dass es vier grössere Eiszeiten gegeben haben muss. Die Zählung von Varven ermöglichte die Herleitung einer absoluten Chronologie der Ostseevereisung, oder die Paläo-Küstenlinien die isostatische Hebung Skandinaviens nach der letzten grossen Eiszeit.

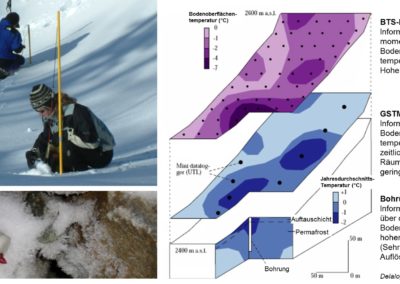

- Thermische Methoden. Die beste Methode, um die thermischen Eigenschaften und Entwicklung eines Geländes (z. B. Permafrostboden) zu ermitteln, ist die direkte Messung der Temperatur in Bohrlöchern. Andere (weniger teurere) Methoden ermöglichen es, die (Veränderungen der) Bodenoberflächentemperatur zu erfassen… und damit eine indirekte Information über die Bedingungen im Untergrund zu erhalten: z. B. durch kontinuierliche Verwendung von autonomen Sensoren (ground surface temperature measurement, GSTM), oder durch die momentane Kartierung der Bodenoberflächentemperaturen im Winter mithilfe von speziellen Sonden (bottom temperature of snow cover, BTS)… (Abb. 3).

- Geodätische Methoden. Geodätische Methoden (GPS, Theodoliten…) ermöglichen sowohl die Lokalisierung von Messpunkten (für repetitive Messungen), die Kartierung als auch die Messung von Verlagerungen/Bewegung der Geländeoberfläche. Die kontinuierliche, lotrechte Vermessung von zahlreichen kritischen Punkten auf Verkehrswegen oder in bewohntem Gebiet liefert somit wertvolle Informationen für das Management von Naturgefahren in Berggebieten (Abb. 4)!

- Geophysikalische Methoden. Die unterschiedlichen Materialien im Untergrund haben ihre eigenen physikalischen Eigenschaften, z. B. in Bezug auf den elektrischen Widerstand oder die Ausbreitungsgeschwindigkeit von seismischen Wellen (Abb. 5). Diese variieren je nach Gesteinsart, Gehalt an flüssigem Wasser, Eis, Temperatur, Porosität usw. Geophysikalische Methoden ermöglichen die kostengünstige Erfassung indirekter Informationen über die Beschaffenheit des Untergrunds, ohne diesen zerstören zu müssen (z. B. durch einen Graben).

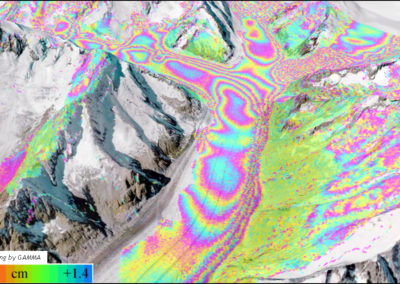

- Fernerkundung. Bei der Fernerkundung geht es um die Erfassung von Informationen aus der Ferne (z. B. von einem Flugzeug, einem Satelliten…) mithilfe unterschiedlicher Systeme (Radar-, Laser-, optische Systeme…), die verschiedene Wellenlängen des elektromagnetischen Spektrums verwenden. Methoden der Fernerkundung werden z. B. verwendet, um grossräumige Veränderungen von vereisten Flächen zu bestimmen oder um das Ausmass und die Geschwindigkeit von Materialverlagerungen verschiedener Geländearten zu beurteilen (Abb.6).

- Datierungsmethoden. Die Datierung von geomorphologischen Ereignissen (z. B. Alter eines Erdrutsches, Alter des Eises eines Gletschers, Alter der Exposition einer Felsoberfläche usw.) kann auf drei Arten durchgeführt werden:

-

- Relative Datierungsmethoden (z. B. Schmidthammer, optisch stimulierte Lumineszenz oder stratigraphische Korrelation) ermöglichen es, das relative Alter (jünger, älter) einer Form oder eines Ereignisses im Vergleich zu einer/einem anderen zu bestimmen.

- Absolute Datierungsmethoden ermöglichen die direkte Bestimmung einer Anzahl Jahre, die zwischen verschiedenen Zeitmarkern vergehen (z. B. durch die Untersuchung von Baumringen (Dendrochronologie und Dendrogeomorphologie), das Zählen von Varven oder Eisschichten).

- Numerische Datierungsmethoden hingegen ermöglichen eine absolute chronologische Einordnung durch Kalibrierung einer physikalischen Abbauzeit (z. B. Radiokohlenstoff-Methode, kosmogene Isotope, Uran-Thorium-Blei- oder Argon-Argon-Methoden usw.).

Abb. 1: Geomorphologische Karte

Abb. 1: Geomorphologische Karte erstellt anhand der Legende zur Kartierung geomorphologischer Phänomene der Universität Lausanne.

Abb. 2: Meteorologischen Messstation

Abb. 2: Datenerhebung anhand einer meteorologischen Messstation.

Abb. 3: BTS-Sonden und autonomen thermischen Sensor

Abb. 3: Einsatz von BTS-Sonden und einem autonomen thermischen Sensor (links). Beziehung zwischen verschiedenen thermischen Permafrost-Messtechniken und Differenzierung in Bezug auf die räumliche und zeitliche Auflösung (rechts).

Abb. 4: Differenzial-GPS

Abb. 4: Vermessung von Geländebewegungen mithilfe von Differenzial-GPS… was manchmal einiges an Gleichgewicht und Talent erfordert!

Abb. 5: Geophysikalischer Methoden in alpiner Umgebung

Abb. 5: Anwendung geophysikalischer Methoden in alpiner Umgebung: Einrichtung eines geoelektrischen Profils (links), Hammerschlagseismik (Mitte) und Georadar (rechts).

Referenzen

Delaloye R. (2004) : Contribution à l’étude du pergélisol de montagne en zone marginale. Série Geofocus, volume 10, Department of Geosciences, Geology, University of Fribourg, 240 p.

Hauck C. & Kneisel C. (2008) : Applied Geophysics in Periglacial Environments. Cambridge University Press, Cambridge, 240 p.

Holzmann C., Lambiel C., Philipps M., Reynard E. (2006) : Légende géomorphologique de l’IGUL. Lausanne, Institut de Géographie (http://www.unil.ch/igul/page19238.html).

Scapozza C. (2013) : Stratigraphie, morphodynamique, paléoenvironnements des terrains sédimentaires meubles à forte déclivité du domaine périglaciaire alpin. Série Géovisions, volume 40, Institut de géographie et durabilité, Université de Fribourg, 551 p.

Schoeneich P., Reynard E., Pierrehumbert G. (2008) : Geomorphological mapping in the Swiss Alps and Prealps. Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie, 11, 145-153.

Walker M. (2008). Quaternary dating methods. John Wiley & Sons, Chichester, 286 p.